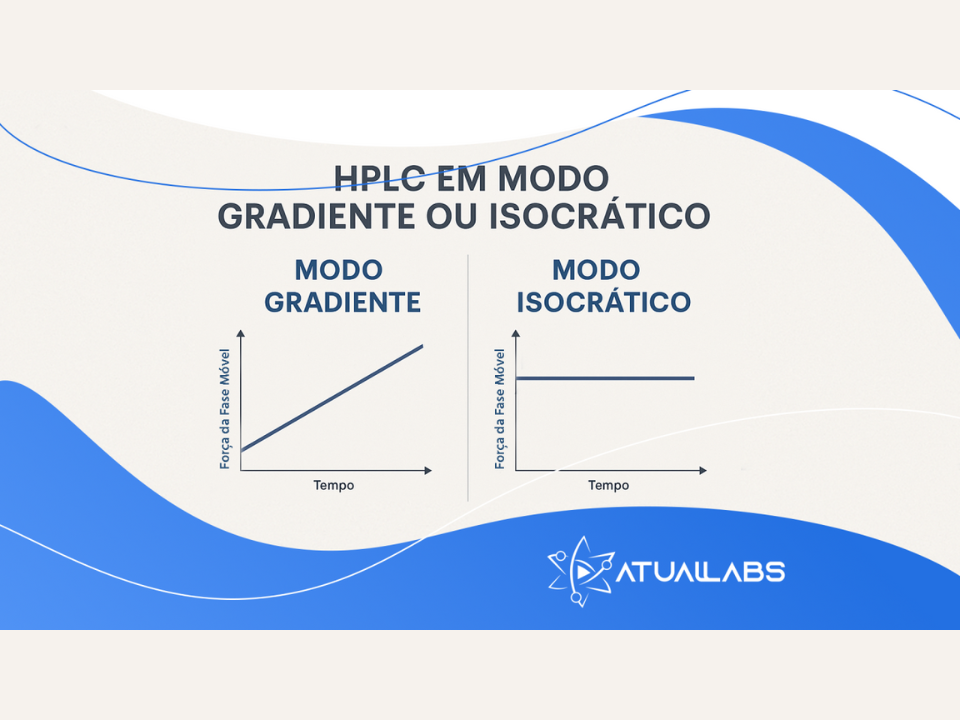

No desenvolvimento de métodos em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), uma das primeiras decisões estratégicas que o analista precisa tomar é: modo isocrático ou modo gradiente? Essa escolha afeta não apenas a eficiência da separação, mas também a robustez do método, o tempo de análise, o consumo de solventes e até mesmo na validação regulatória.

Neste artigo, vamos discutir os fundamentos técnicos de cada modo de eluição, compará-los e indicar quando aplicar cada abordagem.

1. Fundamentos do Modo Isocrático

No modo isocrático, a composição da fase móvel permanece constante durante toda a análise. Se a separação se inicia com 60% de água e 40% de acetonitrila, por exemplo, essa proporção não muda.

Características:

- Simples de configurar e reproduzir

- Ideal para amostras com analitos de polaridade similar

- Menor tempo de reequilíbrio entre corridas

- Curvas de calibração mais lineares

Limitações:

- Pode ser ineficiente para misturas complexas com compostos muito apolares ou muito polares

- Pico largo ou retido excessivamente para analitos tardios

- Menor flexibilidade de retenção seletiva.

2. Fundamentos do Modo Gradiente

No modo gradiente, a composição da fase móvel varia ao longo da corrida. Por exemplo, pode-se iniciar com 90% de água e aumentar progressivamente o teor de acetonitrila até 100%.

Características:

- Aumenta significativamente a resolução para misturas complexas

- Melhora o perfil de picos tardios

- Reduz o tempo de análise quando bem ajustado

- Mais sensível a pequenas variações de volume morto e tempo

Tipos de Gradiente:

- Gradiente linear

- Gradiente escalonado

- Gradiente concavo/convexo (curvas programadas).

3. Quando Usar o Modo Isocrático?

- Métodos de rotina com amostras bem caracterizadas

- Análises de compostos com faixa estreita de polaridade

- Métodos que serão aplicados em grande escala e precisam de alta reprodutibilidade

- Quando a separação completa é atingida em menos de 10 minutos

- Situações com equipamentos mais simples ou sem controle preciso de gradiente.

4. Quando Usar o Modo Gradiente?

- Amostras com grande variação de polaridade

- Misturas complexas, como extratos naturais, tecidos, medicamentos multicomponentes ou resíduos em matriz

- Quando é necessário eluir compostos muito retidos em tempo razoável

- Em desenvolvimento de métodos para validação regulatória com maior seletividade

- Quando a sensibilidade em LC-MS depende de reduzir o tempo de retenção.

5. Comparação Técnica Entre Isocrático e Gradiente

6. Estratégias para Desenvolvimento de Métodos

A definição entre modo isocrático ou gradiente deve ser tomada com base em dados experimentais iniciais. Sempre que possível, recomenda-se iniciar o desenvolvimento utilizando o modo isocrático, por sua simplicidade operacional, facilidade de validação e controle mais direto das variáveis envolvidas.

6.1 Início com Modo Isocrático: Avaliação Simplificada

O desenvolvimento deve começar testando composições fixas de fase móvel com diferentes proporções entre os solventes orgânicos e aquosos, permitindo:

- Observar o comportamento individual dos analitos em termos de retenção e simetria de pico

- Avaliar se há distribuição homogênea dos picos ao longo do tempo de corrida

- Determinar se a separação desejada pode ser alcançada sem necessidade de programação de gradiente

Vantagens:

- Redução da complexidade do método

- Curvas de calibração mais lineares

- Reequilíbrio mínimo entre injeções

- Maior robustez para aplicações de rotina e controle de qualidade.

6.2 Conversão para Gradiente: Quando e Como Fazer

Se os testes com o modo isocrático indicarem:

- Picos com retenção excessiva ou tempo de análise muito longo

- Picos sobrepostos no início ou fim da corrida

- Matriz complexa com compostos muito polares e muito apolares

Então o uso do modo gradiente se torna necessário. Como aplicar:

- Use os dados de retenção do isocrático como ponto de partida para modelar um gradiente linear.

- Ajuste o tempo de eluição desejado com base nos extremos de retenção observados.

6.3 Otimização da Inclinação do Gradiente

Se a opção pelo modo gradiente se mantiver, ajuste a inclinação para:

- Aumentar a seletividade entre compostos de retenção próxima

- Reduzir o tempo total de análise

- Evitar compressão de picos (co-eluição).

6.4 Ajuste Fino do Gradiente e Robustez

Ao definir o gradiente, é importante considerar:

- Inclinação do gradiente: mais suave para aumentar seletividade, mais inclinado para reduzir tempo.

- Volume e tempo de reequilíbrio: normalmente de 8–12 volumes de coluna, ajustado conforme a fase estacionária e perfil de retenção.

- Lavagem pós-gradiente: essencial para eluir compostos fortemente retidos e evitar carryover em métodos sensíveis.

Além disso, validar a estabilidade da linha de base durante o reequilíbrio é essencial para métodos com detecção UV em baixos comprimentos de onda.

6.5 Escolha da Coluna e Estabilidade do Sistema

A escolha da fase estacionária deve considerar o tipo de eluição:

- Colunas tradicionais (C18, C8) são eficientes para isocrático com compostos moderadamente polares

- Colunas core-shell ou híbridas são ideais para gradientes rápidos e matrizes complexas

- Avalie a estabilidade química da coluna com relação à variação de pH e à intensidade do solvente orgânico durante o gradiente.

6.6 Considerações para LC-MS

Para análises com espectrometria de massas:

- Prefira tampões voláteis (ácido fórmico, formiato de amônio) e evite fosfatos

- Use gradientes curtos e eficientes, ajustados para maximizar a ionização na fonte

- Programe uma fase final de “flush” com alto teor orgânico para remover compostos aderentes.

Conclusão

A escolha entre modo isocrático e modo gradiente deve ser feita com base na complexidade da amostra, requisitos regulatórios, robustez desejada e tempo disponível para análise. Entender os fundamentos de cada abordagem é essencial para construir métodos eficientes, reprodutíveis e validados com confiança.

Analistas que dominam esses conceitos conseguem desenvolver métodos mais racionais, com menor tempo de ajuste e maior aplicabilidade industrial.

Referências Bibliográficas

- Snyder, L. R., Kirkland, J. J., & Dolan, J. W. (2011). Introduction to Modern Liquid Chromatography. Wiley.

- Neue, U. D. (1997). HPLC Columns: Theory, Technology, and Practice. Wiley-VCH.

- Swartz, M. E., & Krull, I. S. (2012). Handbook of Analytical Validation. CRC Press.

- ICH Q2(R1) – Validation of Analytical Procedures.

Autor: Dr. Edwin Bueno é engenheiro químico e especialista em cromatografia, com mais de 13 anos de experiência no desenvolvimento de métodos analíticos. Atualmente é diretor técnico da Atuallabs e consultor técnico de grandes indústrias, dedica-se a otimizar processos, garantir a qualidade analítica e disseminar boas práticas laboratoriais, contribuindo para a excelência do setor.